���x

�҇������������������u׃�ɚvʷ��ÿ��18�|���Ľ����������M���YԴ�������A����������������ߴ��£���������̎����IҲ������ه�����a�N��“�����X”ģʽ�M��h�����{������

�������A���͇����w�U������Ⱦ�h�����η�����ʩ��r�Ĉ�桷�@ʾ�������҇����w�U��a�������m���L�����w�U����Ⱦ�����΄��՝u�����������ЃH���������҇�ÿ��ͮa���s18�|�������

�S�����н��O�c������������������������Ⱦ���������dž��}�������������2020������҇����������a�������_��26�|���������YԴ�����Á��������҇������������w�YԴ���ʲ���10%���h���ښW�����ҵ�90%�����n��95%����̎����ʽ��̎�ڴַŵ�����Ͷѷ��A�����

��������������ָ�����������Lڅ��

������������������һ�N��������ָ�ڽ�������������� �½��������ؽ������S�ޡ��b����Ȼ�ĺ����^���Юa���ĸ�U�����Ҫ�����U�������K��������r��������K��������u��������s����ʩ���^����ɢ���ɰ�{�ͻ�����������u�������١�ľ�ġ��b��b�ޮa���ďU�����������N���b������������U����ȸ���w�U��������������������_�ڮa�������������·�_�ڮa���������ͽ������a����һ���ȫ��(����)���ã���������һ��ָ�f�������������ͽ���ʩ������������

�f�������������ĽM���c������ķN����P���U�����f��ӽ����У��u�K���ߵ[���������K��������sռ80%������������ľ����������鲣�����ʯ����������������������b����������ˮ���ϡ������ž����Դ�������������Ʒ��;�U�����f���I�������������������K�sռ50%~60%��������������������u�K���������K�������������Ʒ�ȡ�����ͬ�Y����ʽ�Ľ����������������M�ɱ������в�ͬ�������������������ʩ��������r��ͬ�ڸ����ز�ܴ�������

��2006����2014���g��������҇������I����ʩ����e��ָ�������L�����ɴ˿�Ҋ���҇��Ľ�����������Ҳ�ܿ��ܳ�ָ�����������Lڅ��������Ĵ����������^ȥ50 ��������Ї��������a��300 �|����������u���@��δ��50 ����D���ɽ�������;�Ї��F��500�|ƽ����������δ��100 ��Ҳ���D���齨������;���������������2006��ȫ�������I����ʩ����e��41.02�|ƽ������������2015��ȫ�������I����ʩ����e��123.97�|ƽ�������������L�ʞ�13%���

���������YԴ��̎���̲��ݾ�

�������еIJ���ȫ�yӋ�����@ʾ��Ŀǰ�҇�18��ʡ�й��н�������̎��S867������������2016���ϰ����������н�������̎��S867̎������Ҏ������������̎���Oʩ238���������ռ��������̎��S������28%;��Ҏ����̎���Oʩ�����������Ҵ����л����L�U���Oʩ32�����������L�U���Oʩ20�����

��2015���_ʼ��������yӋ�����ȹ���153����������̎���OʩͶ�\�������Ҏģ�s55�|��������Ͷ�\�Oʩ��Ҫ�����ږ|�����в��^���ĽyӋ������������yӋ��������64%��Ҏ����̎���Oʩ��2015�����Ͷ�\�Oʩ�������������̎��̎�ڿ��ٰlչ�A��������

Ŀǰ����҇��ѽ���Ͷ�a���ڽ��Ľ���������̎��������100�ft���ϵ����a���H��70�l���ң�СҎģ̎����I�װټ�������YԴ������������1�|t;���P��I����I�����������ѽ���Ҏ�������������a�����H�a�ܰl�]����50%��������Ҵ��̎�ڷ�ӯ����B����������������w�YԴ���ʲ���10%�������h���ښW�����ҵ�90%�����n��95%���

�Ĕ����ϱ�ɿ�����Ŀǰ�҇����ڽ���������̎����ʽ���f̎�ڴַŵ����ѷ��A�Ρ���ÿ�a��1�f���Ľ�������������t������Ҫһ�����M�жѷš����о���������ֹ��2015�������ȫ��������ؿ���e916.1�f������������У�������eռ46.5%����6389.8�f������һ�f���Ľ�������ռ��2��Ӌ(�Ѹ�5��)��Ŀǰ�҇�ÿ�����a����15�|���ҽ�������������һ�ꌦ�����YԴ��ռ�þͳ��^30�f�������

ԭ�������������DZ�Ȼڅ��

�����c�ѷ��@�ɷN̎��̎�÷�ʽ����������ռ�������ص�ͬ�r�����H���a���T�����ˮ�h����Ⱦ�������й¶��Ⱦ���h�����S��h����Ⱦ���}�����Ҳͬ�Ӵ����������^�ȶѷ������l�İ�ȫ�[��������������������齨�������{���������Ҫ���ܞ��R�r�A��ɻ��ý����U���������Ԃ��½�·��r���á��S���҇����н��O�����M���������������������{���������՝u��������������������������K̎���ֶΡ���ȫ������������ԭ�������������DZ�Ȼڅ��������

�S��������������M�����������������̎�팢�M��ᘌ���̎��r���������ڽ����������ԣ��͵ز��߀�����������ʌ�����Ҫ��̎��;������������^�����\ݔ���x�^�h������̎���ɱ��^�ߣ��ֵ^��δ�����������\�wϵ������]������ؔ���a�N�����߱���������I��I�����y�Կ��Ј��C�ƌ��Fӯ���������Ȼ���S�����������YԴ��̎���M��Ҏģ�����ٰlչ���������@һ�F��õ���׃���

ɽ��ʡ�������Ą�߂�l���ĵ^�Խ��������YԴ��������I����ģ�Ҏ�����O���ͽ������Ϯa�I���@�^�����Ƅӽ������������aƷҎ���������������Ч�����a�I���lչ�������Ҫ�ƶ�֧�������������Ą�ͨ�^�Ԫ����a������J���NϢ�ȷ�ʽ���֧�ֽ��������YԴ��������I�lչ��

�ڱ��������S��������������Լ�����`�����O������^�ĸ��죬�a���˴����Ľ��������������������“ʮ����”�r�ڳ��й����lչҎ�������@ʾ��“ʮ����”���g��������Ҏ��̎����Ҫ�_��85%��������YԴ��̎������������800�f������Ŀǰ�����н��������YԴ�����������Oʩ���������200~300�f�������“ʮ����”���g������߀Ҫ�ڴ��d���S�_����ɽ���������������ꖸ�Ҏ��һ̎̎��������������г�ꖅ^�ׂ����������̶�̎�ýK��PPP�Ŀ�߰����Ŀ����2018�꽨�ɣ�ÿ���̎���_100�f���Ľ���������

����ʡ�����҇����˿ڴ�ʡ�����lչ���ڽ�������̎��̎���I������ȫ��ǰ���������yӋ��2016 �����ʡȫʡ�����������a������10522�f�����������������ֱ��ʹ�û�����̎�����õ��_4818�f�����YԴ�������ʞ�45.79%�������~���ʡ�����_��40%�YԴ������Ŀ������@Щ�����������Թ��s���ء���Ȼԭ����1800���f������������a�˴u100���|�K�����ú130���f�����p�Ŷ�����̼60���f������������aֵ40���|����������͘I5000�����������Ŀǰ�������ʡ�S�������������������������l��ƽ�ɽ�������������ǵ�7�������ѽ��ɽ��������YԴ�������Oʩ������̎������2100�f�������������

�Ϻ�����ÿ���M�����\̎�íh�����b�������s��300�f����������YԴ���M����ĩ��̎���Oʩ����^�������ھ����֒����A�ϵ��YԴ�����������������Ϻ��b������̎�õ���Ҫ��ʽ����Ϻ�����ᘌ��b�������M�з֒�������m�YԴ�����õ���ˮ������R�^��·��ԇ�\�����Ŀǰ���b���������վ�̎���������_1500�����������R�^�@�ӵĽ����������D�֒����YԴ�������Ŀ��Ŀǰ����18�����֖|�

^��·�Ŀǰ���O�����w�U����C��̎�ú�����ԇ���أ�������ȫ���ɺ��������AӋ̎��������(1)�b������̎��������600-800��/�����̎�ú���(���ٟ�)С��20%;(2)�����t��̎��������150��/��;(3)��������̎��������300��/��;(4)·�����ϼӹ�������35�f��/�������

���Kʡ2017��2�°l���ġ�ʡ�����k���d�P��ӡ�l���Kʡ“�ɜp����������”����Єӌ�ʩ������֪ͨ��(�K���k�l��2017��30̖)����������ҪĿ�ˣ���2020���������F�h�����ϳ��в͏N�U����̎��ȫ���w����O�^��ȫ����ɽ��������YԴ�������Oʩ���O������2017����������С��h�������Ƴ��l���������������Ҏ�������Լ��͏N�U����ͽ�������̎���Ȍ��Ҏ����������2013���ԁ���������Kʡ�����ڳ�����������K���������P���������ͨ���еĽ��������YԴ��̎��S��m����Ͷ�\����Ŀ��̎��Ҏģ�s100�f��/�꣬���a�ĮaƷ��Ҫ��������������������ɰ�{���������õ���u�����K��������У��K���н������������YԴ�����Ŀ�LJ��Ұlչ�ĸ�ί�YԴ���s�ͭh�����oʾ���Ŀ������

�㽭ʡ��������2017��7�����D������p䁺�����ͬ���_�����������ͽ�������̎��S�����Ͷ�a����_�����300�f�����ϵĽ�������̎�����������@������������̎��S���½����H���a�˺����Л]�д��ͽ�������̎��S�Ŀհ�����Ҳ����⺼�����������ǵĉ������������������k�yӋ�����2016�꺼�ݽ��������a�����s��1000�f�������yӋ��δ��3-5���������@������߀��������1500�f�������b���������齨�����������y��̎���ĵ�ֵ���ղ������Ҳ�{�����@���ҽ�������̎��S��̎������֮��������@Щ���S���M���b��������̎���O��ͼ��g����ͨ�^���ܷ֒����������ݔ���ӹ������������b������ͬ�ӿ����a�����aƷ�M�л������

����ʡס�����l���O�d2015��4��ӡ�l�ˡ��������������YԴ������ԇ�c������֪ͨ��������_�������������������������О�ԇ�c�����������������鰲��ʡ���������YԴ����������ԇ�c�������������^һ�Εr�g���\���������Ŀǰ�����������\������������o��ѷŵĽ�������300���f�������������е�180�f�����������M�����������ã����������Ɂy�сy����Ҏ�������D׃������������������ò�����Ŀǰ������������ǰ�ڮa�����ռ��\ݔ���YԴ�����������������γ���һ���кϻ��ϳ��Ќ��H�Ľ�������Ҏ��������֮·������������\ݔ�ѷŵ���Ҏ�����܇�v�������P�m��Ⱦ�Ȇ��}�õ���Ч���ƣ���Ч���������ݭh����

�ڸ�����������Ч���Ĵ��£�����朗l������ͨ�����P�h���a�I����I��ӭ������Ј����g����������������M�����ͽ������Ϯa�I���@�^����I�����������p��������՜p������δ������ӿ����Y������IҲ��ͨ�^ҎģЧ�����M�ɱ����Mһ��������������µ�̎����ˇ�t��ʹ�ñ�̎���Ľ������ϸ������Ј���

ԓ�������ИI��I���K�˂��w�������������C���ṩ�������W�H����ԓ��Ϣ��Ŀ������������κ��Ɇ�Ո�c�D�d��Դ�C��ϵ��Q�������x֧�֡���l�F�֙��������W�������f���M��̎�������

����/���L��

��С��/���L��  Һ����/Һ���Q

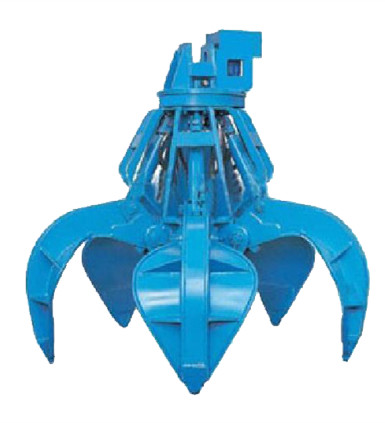

Һ����/Һ���Q  ץľ������ʽץצ��

ץľ������ʽץצ��  ��Q�b��

��Q�b��  ������

������

�ھ�C�ڶ�

�ھ�C�ڶ�  ����N/��ϵ��

����N/��ϵ��  �����N

�����N  ץ�Q����÷��ץצ��

ץ�Q����÷��ץצ��

ϵ�҂� Contact us

ϵ�҂� Contact us

�Ŷ��S�a

�Ŷ��S�a  �����S�a

�����S�a